サクサク作れる塗装術がご好評いただいております。ありがとうございます。軽巡洋艦での作例では紹介しきれない部分について、追加ページを作りました。重巡洋艦、戦艦での組み立て例です。

サクサク塗装術1/700重巡洋艦

重巡洋艦でもサクサク~での軽巡洋艦作例とは大きく変わらず、極力組み立てを終える点では同じです。軽巡との違いは、艦中央部の煙突周辺のパーツ密度が高く、完全に組み上げるとリノリウム色が塗りにくくなる点、および艦種によりこの部分のパーツ密度が大きく異なる点です。

ここを

1)”塗れないところは見えないところ!”と割り切って完全に組み上げるか

2)塗装も考慮して最初から接着する部品数を間引きするか

が迷う所です。

私は2)式で、筆が届きつつ、最後に接着する部品を少なくするように部品の接着を間引きして組み立てています。我ながら思い切りが悪いです。

このあたりは試行錯誤で良いと思います。失敗しても誰にも迷惑かけませんし。

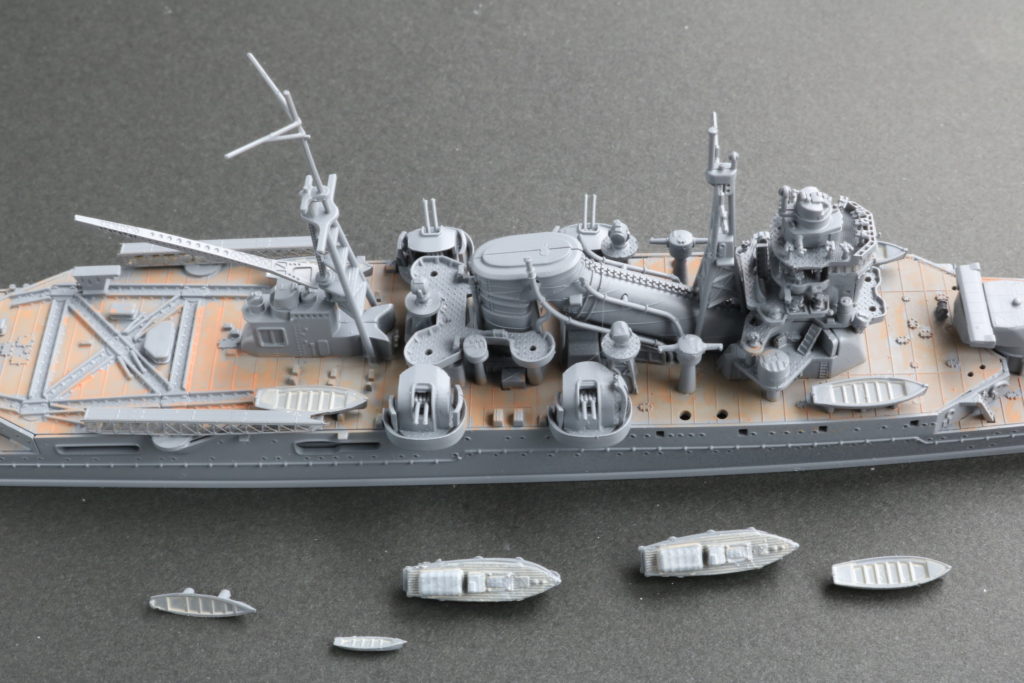

1隻目で紹介の重巡熊野(フジミ)ではリノリウム塗装に邪魔になりそうな艦載艇の一部と、ボートダビットのみを接着しない状態でスプレー塗装をした後、甲板のリノリウム色を筆塗りしています。

重巡の中では、接着しないで済む部品の数が少ない部類です。軽巡の作り方と大きく変わりません。

最後に 艦載艇、ボートダビット、煙突上部、機銃類、艦載機を搭載して、サビ色、船体色などのウエザリングを行えば、あっという間に完成です。

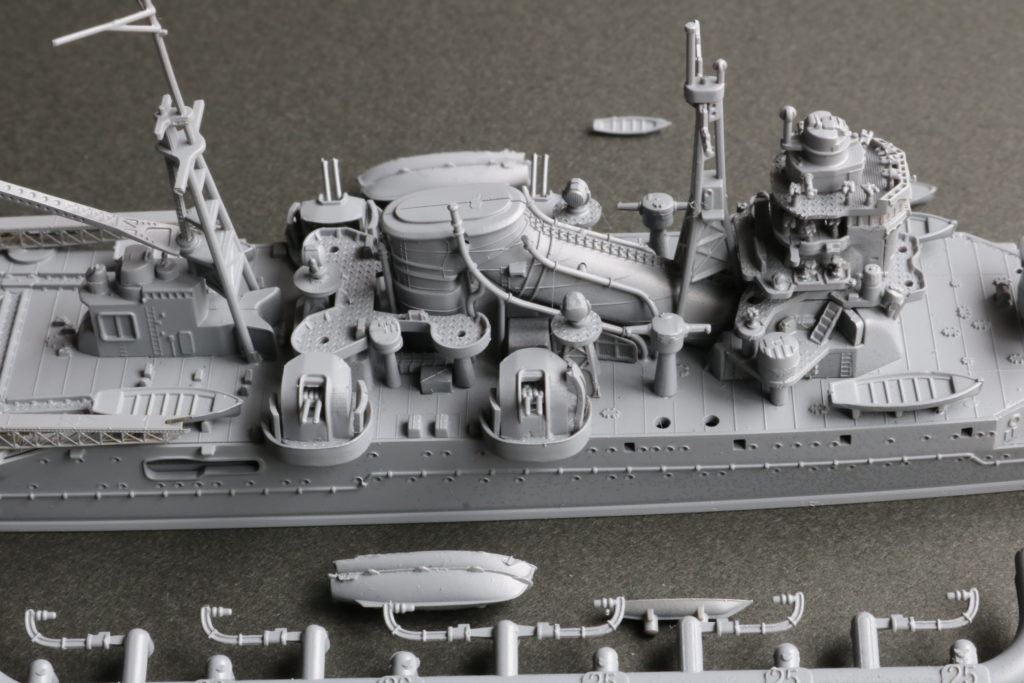

次に紹介の愛宕(フジミ)ですが煙突周辺の機銃台や、カタパルト付近の艦載艇の配置が熊野よりも混み入っており、組み立てを進めすぎるとリノリウム色が塗れなくなります。

そのため、熊野よりも組み立ては進めていません。

煙突周辺に設置の機銃台には支柱が多く、ノリウム部分を覆う面積が広いです。ここは後で組み立てます。

カタパルト付近の艦載艇は塗装に影響が少ない中央列のみ接着するなど、なるべく組み立てを進めるようにはしています。

スプレー塗装、リノリウム色塗装後に、煙突横の機銃台を取り付けることで、第一、第二煙突間のリノリウムの塗装がしやすくなります。この方法でも熊野+αの時間で完成できます。

Amazon

フジミ模型 1/700 特シリーズ No.20 日本海軍重巡洋艦 熊野(昭和17年) 特20

フジミ模型 1/700 特シリーズ No.80 日本海軍重巡洋艦 愛宕 プラモデル 特80

楽天

フジミ 1/700 特シリーズ No.20 日本海軍重巡洋艦 熊野(昭和17年) プラモデル (ZS72895)

【新品】プラモデル 1/700 日本海軍重巡洋艦 愛宕 特別仕様 艦底・飾り台付き 「特シリーズ No.80 EX-1」 [433141]

サクサク塗装術 1/700戦艦

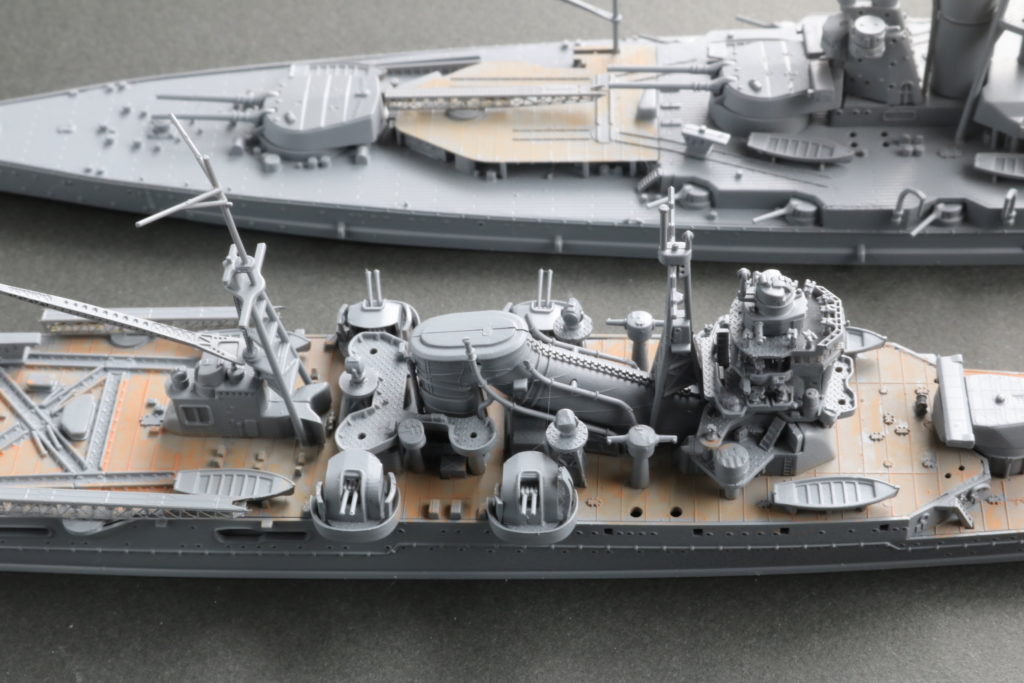

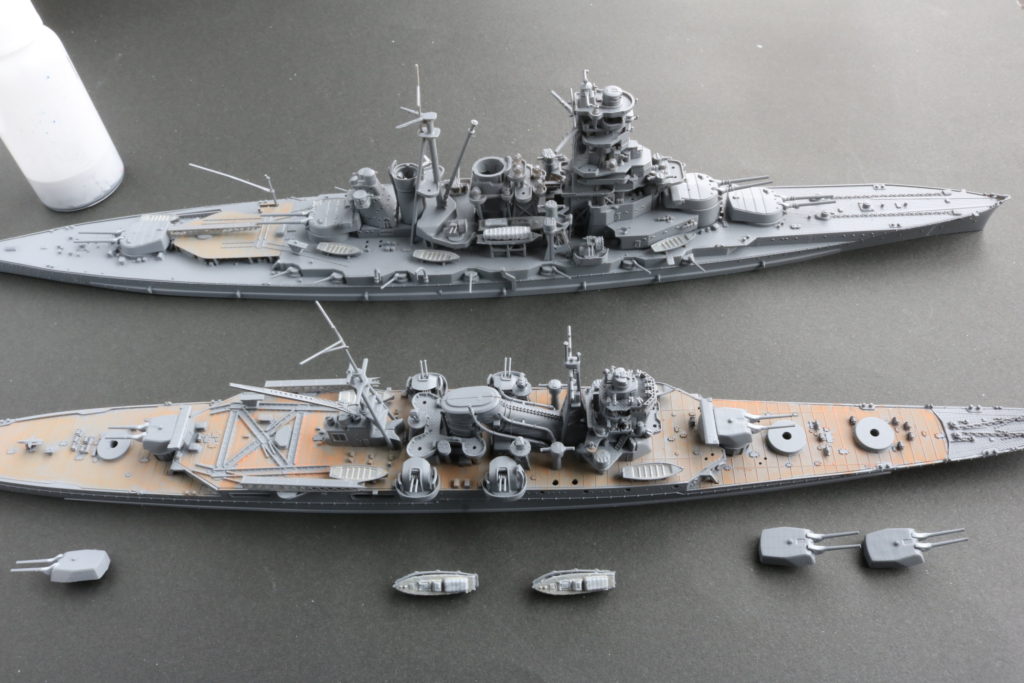

戦艦の場合も軽巡での作例と大きく変わらないです。戦艦の場合は艦橋、後部艦橋、煙突の部分を大きなブロックとして取り扱える場合が多いです。今回の戦艦霧島(フジミ)はほぼ完全に組み立てていますが、艦橋基部は接着せずに船体にのせているだけです。最近の模型は位置合わせのガイド穴などがしっかりしているので、位置ずれはおきません。

こうすればスプレー塗装後の木甲板塗装時に取り外せます。そのため重巡洋艦とは異なり艦中央の構造物を完全に組み立てても、艦首方向からも筆が入るため甲板部分の塗装がスムーズにできます。

霧島は1942年に沈没しており機銃が増設されていません。大戦末期まで生き残った戦艦で艦橋周辺の部品が多い場合は、艦橋のみを取り外し式にしても木甲板が塗装しにくい事もあります。

この場合第一煙突、第二煙突周辺の基部も接着せずに載せるだけにしておき、同じような塗装、組み立て工程を行えばよいです。

木甲板塗装後に艦橋基部を接着します。艦載艇、ボートダビット、煙突上部、機銃類、艦載機を塗装、搭載すれば、重巡同様にあっという間に完成です。

Amazon

フジミ模型 1/700 特シリーズ No.53 日本海軍戦艦 霧島 開戦時 プラモデル 特53

1/700艦艇模型の並行作製

効率化を進めると自然とたどり着く作製法です。具体的には最終の塗装工程を2~3隻(重巡以上の大型艦では2隻、軽巡以下では3隻)並行して行い一気に複数の艦を仕上げます。

全体のスプレー吹き付けの後の塗装工程は、

上甲板では木材色、リノリウム色、

小物類では艦載艇(木材色)、煙突トップ(黒灰)、錨・機銃(ガンメタル)、キャンバス地(白灰)、探照灯(銀or黒)、菊花紋章(金)、搭載機の部品(明灰色or暗緑色)などがあります。

上甲板の比較的大面積を塗る工程が1~2色、小物類が最低5色です。

グレイ一色で単調になりがちな艦艇を精密に見せるためには、手抜きモデラーの私でもこれらは塗り分けします。

小物類は塗る面積が小さいので1隻でも2,3隻でも塗装の手間は殆ど変わりません。1色塗るのにも筆、塗料を準備し、塗装後は筆洗い、という手間がかかりこれが5色分以上あります。

複数の艦艇を同時に塗ることで省力化します。

重巡以上の大型艦では2隻、軽巡以下では3隻 としているのは管理人の認知機能のためです。これ以上になると収拾がつかなくなり、完成到達まで時間がかかるためです。あくまで目的は、<完成>ですから。

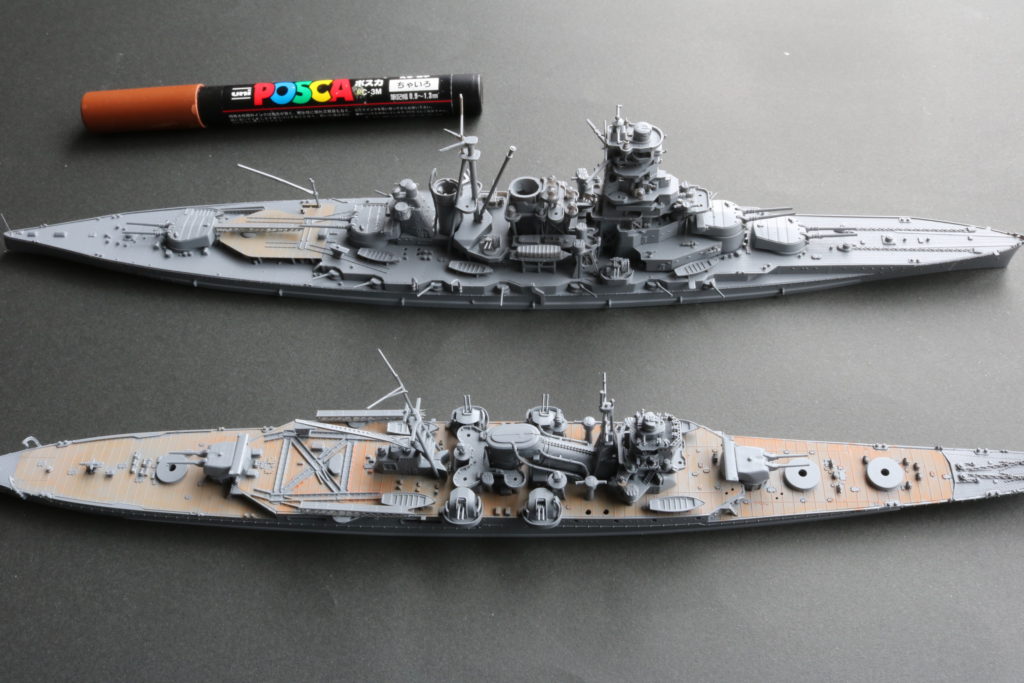

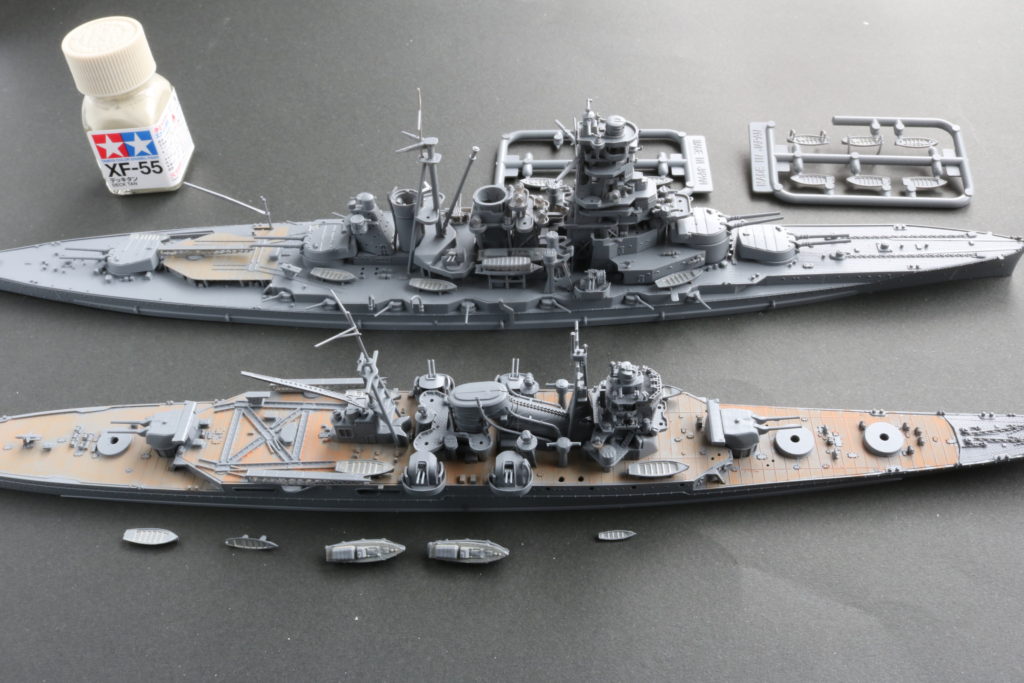

上で紹介の内、重巡洋艦熊野、戦艦霧島(いずれもフジミ)ではこの並行塗装を行っているのでその工程を紹介します。

このとき、どちらを優先的に完成させるかあらかじめ決めておきます。今回は熊野優先で作製しており、同じ色を塗る場合に霧島も塗装するようにしています。優先順を決めるのは1隻をしっかり完成させ、達成感(大げさ?)を味わうためです。

1 同色のスプレーで2隻同時に全体塗装します。今回はMrカラーのSJ1呉海軍工廠色を使っています。

2.ホワイトボードマーカーのポスカの茶色でリノリウム部分を塗装します。大面積部分はポスカで直接塗りますが、混み入った場所はポスカをパレット(ビニール袋代用)上に出し細筆を使って塗ります。熊野は上甲板全体ですが、霧島は艦載機の作業台部分のみです。

3.デッキタン(タミヤカラーエナメルXF-55)で艦載艇の木甲板部分を2隻分塗装します。同時に霧島の甲板も塗装をしても良いのですが、他の戦艦とのバランスからこの色ではなく、もう少し暗い色であるXF-59デザートイエローで後工程で塗装しています。

4. 白灰色を主砲の防水布、艦載艇の幌部分に2隻分塗ります。この色は、タミヤエナメルカラーのフラットホワイトに灰色系の色を5割程度入れた調合品です。真っ白で塗ると浮いてしまうため調合色を使います。また、白には非光沢のフラット系を使うことをお勧めします。

5. 煙突部分の黒灰色を2隻分塗装します。これもタミヤエナメルカラーのフラットブラックと灰色を混合した調合品です。船体色に近い色を入れることで、色の連続性を出して浮いた感じを減らしています。黒も非光沢のフラット系が良いです。

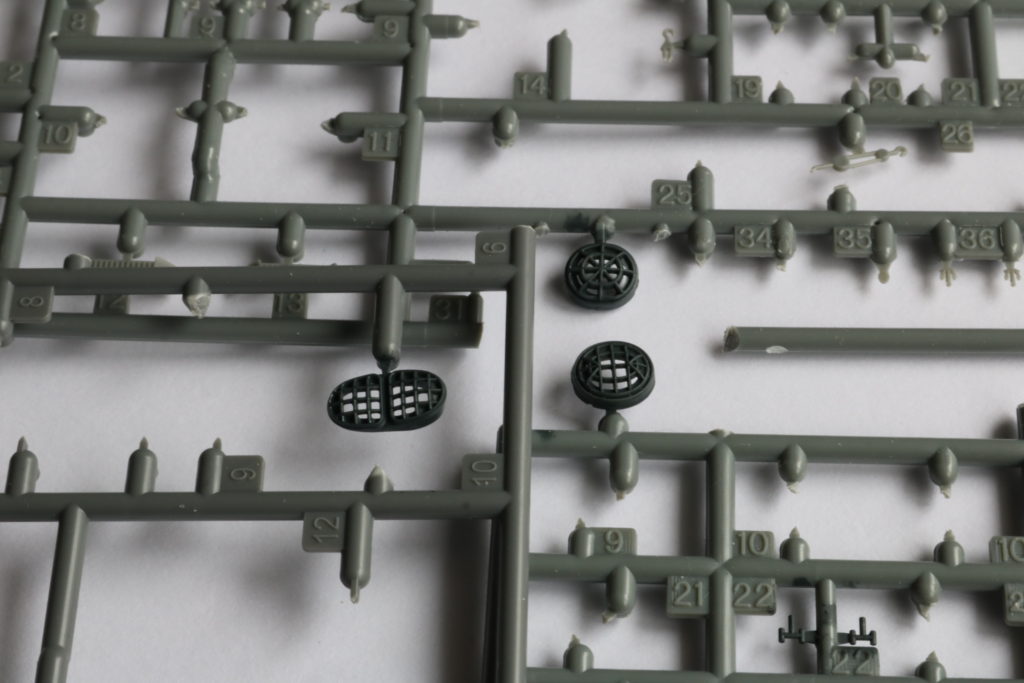

余談ですが、最新模型の煙突頂部はトラス的に抜けているパーツが主流になっています。上から見ると煙突上部は目立つので、この構造は精密度アップへの寄与が大きくGood!です。

6. この後、探照灯の銀色、菊花紋章の金色ペベオジャパンのアーティストマーカーで、錨、艦載機運搬用の台車はタミヤエナメルのメタリックグレー(XF-56)で2隻分まとめて塗装しています。

(細かいので写真は無しです。)

また、25mm機銃は予めガンメタルで塗装したものを予め用意してあります。艦載機もまとめて作製したストックを使います。特に艦載機は作製、塗装にそこそこ手数がかかるので、予め多数用意しておくと完成までの心理的ハードルが低くなります。

この段階で、熊野は全パーツの塗装が終了したので、熊野の小物類取り付けに集中し完成させます。この工程になると並行作製はやめにして、1隻を完成させるのに集中します。

次に、艦橋基部を船体から外した状態で、霧島の木甲板をXF-59のデザートイエローでベース塗装。上からXF-21(スカイ)、XF-57(バフ)などの木系の色でメリハリをつけた塗装をします。

霧島も、小物類は塗装済みなので熊野に遅れること1時間程で完成できます。

今回は、サクサク塗装+並行塗装ということで、管理人的には最も効率化された作製法を紹介しました。慣れれば大型艦でもかなりのスピードで完成させられます。

今回の塗装工程は2隻合わせて、乾燥待ち時間含めても4時間弱の作業です。

これら3隻はまだ本編では未公開です。追って公開していきます。3週間分のストックになります。(2021/8)。

2021/9に熊野を公開しました。

Amazon

GSIクレオス Mr.カラー スプレー SJ1 呉海軍工廠標準色

三菱鉛筆 水性ペン ポスカ 細字 茶 PC3M.21 茶

タミヤカラー エナメル XF-55 デッキタン

タミヤ・エナメルカラー XF-59 デザートイエロー

タミヤ エナメル塗料 XF-21 スカイ 《塗料》

楽天

タミヤカラースプレー TS-66 呉海軍工廠グレイ

三菱鉛筆/ポスカ 細字 茶/PC3M.21

タミヤカラーエナメル XF-21 スカイ【新品】 塗料 エナメル塗料 TAMIYA 【メール便不可】