模型作製に参考にした資料の出典を明記してくと紹介資料が増えます。作製のお供1に追記していくとどんどん長くなるので、新ページをつくりました。

カテゴリー的な分類にはしておらず作製のお供1よりも遅い時期に読んだというだけです。

航空母艦ピクトリアル

大日本絵画 2022/3 畑中省吾(著)

2023年の東京ボビーショーのモデルアートブースで購入した本ですが、よかったので紹介します。

航空母艦は大戦時では艦艇の歴史が浅い上、機密度が高いためか資料が少ないです。作製のお供(資料紹介)中の帝国海軍艦艇写真集(航空母艦、水上機母艦)でも他の艦艇に比べ写真数が少ないです。

資料が少ない状態から最新情報により出来る限り、実像に近づいたのがこの本です。

各艦艇毎に図面が掲載されており、模型作製への応用がしやすいです。また、他の本では見たことがない写真が掲載されている点も魅力です。

空母加賀の上空からの鮮明な写真や、敗戦後の隼鷹の航空写真には驚きました。

特に後者では大戦末期の空母特有の迷彩パターンの一部が残っているのが確認できます。隼鷹でも瑞鶴や雲竜型空母と類似の迷彩がされていた証拠です。

そのほか、大鷹型空母での時代変遷についても参考になりました。同様な資料は作製のお供(資料紹介)中の帝国海軍総ざらいシリーズ(空母版2014年出版)にもありますが、そこからは大分変更点があります。

同一出版社なので、後から出版されたこちらの本の方がその後の研究成果が盛り込まれていることと思います。管理人はこの本を参考にして雲鷹1944を作製ずみです。

というわけで、現時点での空母資料の決定版としてお勧めできます。

<Amazon>

日本航空母艦ピクトリアル

<楽天>

日本航空母艦ピクトリアル 艦型図と模型で読み解く平甲板型空母と島型艦橋空母/畑中省吾【3000円以上送料無料】

MILITALIY CLASSICS 海防艦特集

ミリタリークラッシクス 2017年59月号(甲型海防艦)、2023年82月号(丙型、丁型海防艦)イカロス出版

補助艦艇は地味かつ、資料が少ないですが、その中の甲型、および丙/丁型海防艦に絞って2巻に分けて特集されたありがたい本です。管理人はいずれも即ゲットしました。

大戦中に竣工した数は、甲型海防艦は占守(4)、択捉(14)、御蔵(8)、日振(9)、鵜来(20)型の計4タイプ53隻です。

丙(53)/ 丁型(64)海防艦ではなんと117隻です。それ以外にも復員輸送用に戦後少数が竣工しました。

大戦末期の日本がいかに重視した艦艇かがわかります。とはいえ、重視するのがあまりに遅すぎたのですが。

ちなみに、松型 / 改松型(橘型)駆逐艦は合計で32隻です。

海防艦各型はピットロードのおかげで全タイプ出がインジェクションキットとしてでています。

さらに日振型では2022年に最新技術でリニューアルもされています。2023年内には準同型艦の鵜来型も発売予定です。

大戦末期の重油不足により、駆逐艦以上の大型艦が活動できなくなった時期になっても、残された僅かな航路(中国大陸や朝鮮半島)を往来する艦艇の護衛に活動しました。まさにワーキングホースというべき艦艇です。

2巻に分けて各タイプの艦艇の特徴がきれいなイラストにより説明されています。艦底部分のイラストは他での紹介例が少ないので、乙型海防艦が単軸推進とは知りませんでした。データだけではなく絵があるとわかりやすい例です。

また、全艦艇の活動記録や、戦闘日誌を模した日々の護衛活動の記載が面白いです。それぞれに<こがしゅうと氏>による解説漫画も載っています。

乙/丙型の特集は、1巻めの甲型の解説本がでてから6年間空いたので、甲型の特集が売れずに、乙/丙型は出版されないのではと心配していました。しかし、今回出版してくれてよかったです。

建造隻数や被害の割には敵潜撃沈数は多くはなく、いかに米潜水艦が強敵だったかがわかります。

出現時期の遅さや、隻数の少なさに加えて、末期近くまで<93式>聴音器、同じく93式探信儀(制式採用が1933年!)を装備していたとあります。

最重要なシーレーンの確保に使う艦艇に高性能(指向性が高い)な3式探信儀が行きわたっていなかったなど、本当にトホホな状態です。

攻撃的兵器への偏重具合がよくわかり、結局これにより手痛すぎるしっぺ返しを受けたことになります。

ただ、大戦末期の国力が衰退しきった中で多数建造でき一定の成果があったことも明らかです。垂直立ち上げ的に量産化するために施された工夫やその経緯についての記載も、製造業に勤務している立場からは興味深かったです。

<Amazon>

MILITARY CLASSICS (ミリタリー・クラシックス) Vol.82(2023年夏号)

なんとキンドル版もでていました。図版が多いので紙の方がよみやすいとは思います。

Vol.59は中古書店頼りでしょう。

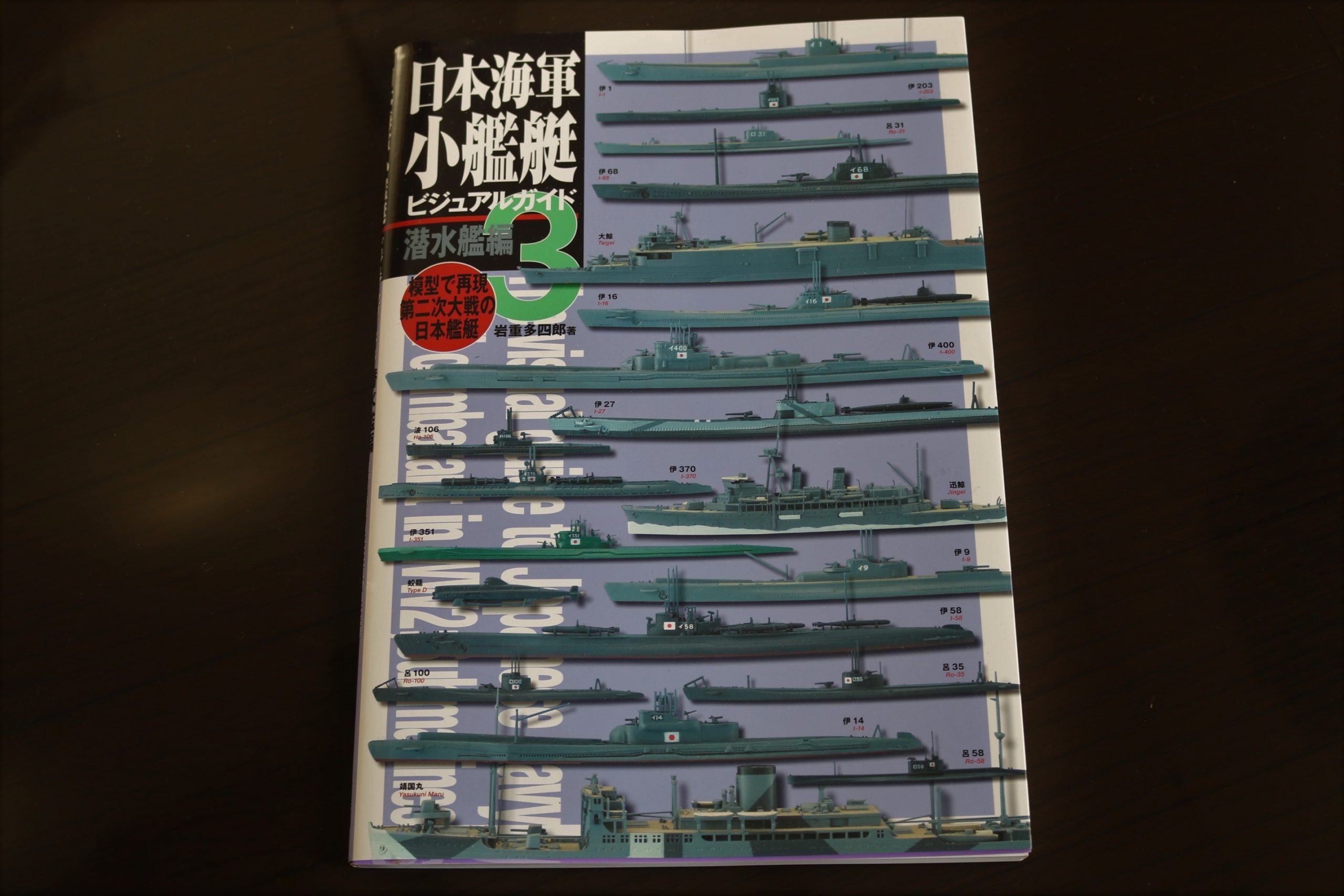

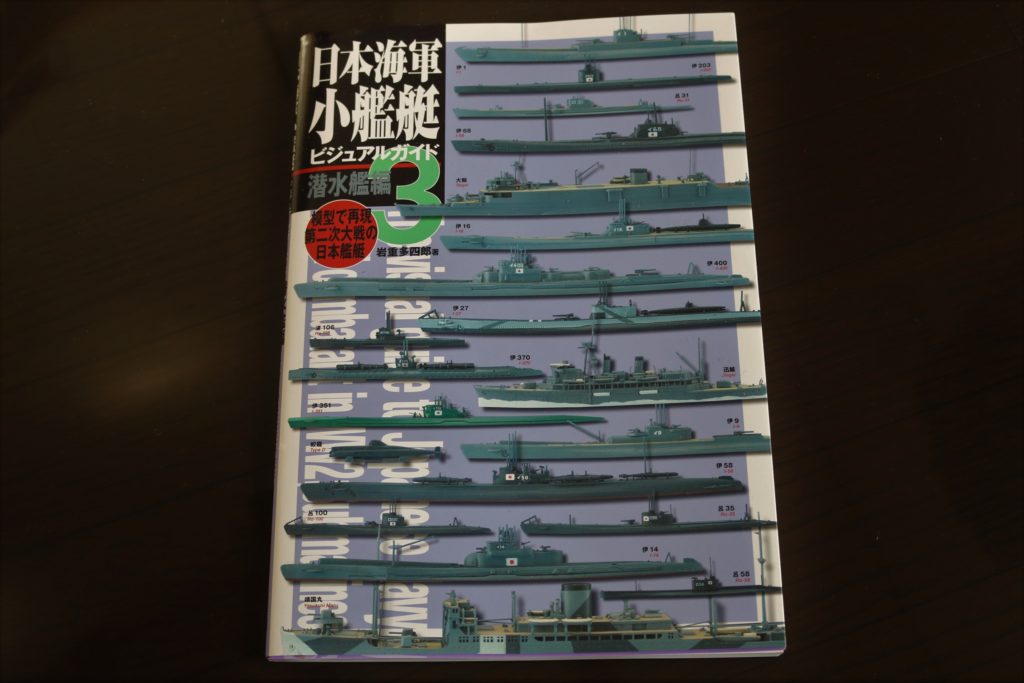

日本海軍小艦艇ビジュアルガイド3 潜水艦編

岩重多四郎著 大日本絵画

2023/2に新発売の本です(本文も2023/2に書いています)。作製のお供1で紹介の、第1巻の駆逐艦、2巻の護衛艦に続く本です。著者が同じく岩重氏の戦時輸送船1,2巻と併せて、模型作製の資料として使いやすい本です。

サイズが小さく形状が単純なため模型としてはジミな潜水艦編がでるとは思っておりませんでした。管理人は潜水艦も好きなので喜ばしい限りです

ディテールアップよりもシルエットバランスや同型艦の違い、時代推移、コレクションとして他艦と並べた際のバランス、に重点が置かれています。この点、当サイトでの作製方法と相性が良いです。

潜水艦は他艦艇に比べて未発売の模型が多いです。人気を考えると仕方がないです。穴となっている模型をどう作るか、素人では手が出しにくいです。

しかし、この本では既存キットを流用することで未発売の艦艇を作る方法も充実しています。

特に、既存キットの船体を切断し全長を短縮することで改造する例も多く掲載されています。潜水艦は艦側面の水抜き穴もモールドが難しいので、この方法は効率的に模型を作るのに大変役だちます。

海大3b型(アオシマ伊161ベース)→海大4型や、中型(ピットロード呂35ベース)→小型の改造例はすぐにでも作ってみたいです。

販売セットのバランスが悪い件も言及あります。特にタミヤ伊16型と伊58のセットでは、伊16型は同型艦や改造ベースとしてのニーズが多い一方、伊58が余ってしまう問題が発生します。

これに対応し伊7型を形状が近い伊16からではなく、あえて余剰になる伊58ベースで作るという斬新な方法も紹介されています。これはそうそう!うなずいてしまいました。

巻末には主要潜水艦の1/700の図面も載っています。図面から模型を作製する方や、既存キットにある艦艇でもよりしっかり作りたい方には役にたちそうです。

理人的には特殊粘土ゲルをつかった潜水艦写真(超リアル。海中の新表現をご覧ください)に注力しているので、フルハル模型についての記事も欲しかった所です。これは、巻末の図面が良いのでまあ何とかなります。

<Amazon>

日本海軍小艦艇ビジュアルガイド3 潜水艦編 (第3巻)

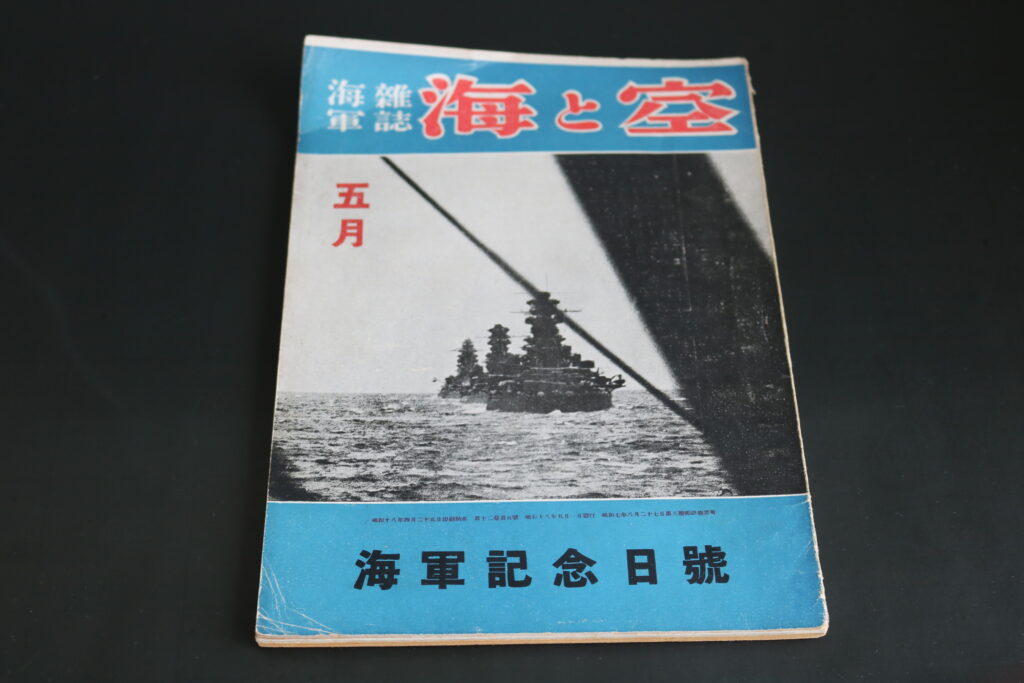

海軍雑誌 海と空

海と空とは日本海軍の紹介雑誌です。今回紹介するのは南方戦線が劣勢になりつつある1943年5月に発行された雑誌です。

神保町の古本屋で発見しました。2000円弱で購入しましたがヤフオクを見るともう少し安価に購入できたようです。ただ、オクではいつも購入できるとはかぎりません

戦時中の雑誌なので国粋主義的内容の固まりと思いきや、むしろ現在の雑誌<丸>に似ており、海軍系の軍事情報を国内外問わずに紹介しています。

写真ページも充実していますが修正のため解像度はイマイチでした。この号では生産機数も少なくマイナーと思われていた97式大型飛行艇の写真が充実していました。

当然、大本営発表的な内容が多かったのですが、それ一色でないところに好感がもてましたので、その部分を中心に紹介します。

① 巻末の航空機紹介では、英国のボーファイター夜間戦闘機型が紹介されていました。ボーファイターは太平洋戦線にも出没し輸送船団や地上軍の攻撃で戦った敵の航空機です。

こき下ろしていたのかと思いましたがスペックや図面は正確で、量産性や火力にも優れるなど客観的な評価も交じっています。

② 外電での入手情報である、米国の艦艇建造状況についても書かれた項があります(海の月報P68)。直近の米国で竣工した空母、巡洋艦、駆逐艦について〇〇級××隻など書かれていました。

今の感覚だとこれを見るだけで米国の物量力が判り恐怖を感じますが、フツーに掲載されています。

③ 広告類が興味深いです。小心恐怖症矯正(臆病の対処法?)が書かれた本の広告など、勇ましい雑誌には似つかない広告もありました。

考え込んでしまったのが船員募集の広告です。

序文をそのまま載せると(旧字体漢字のみ変更)

皇国ハ船員ノ辛苦忠誠ヲ認メ第一線将兵ニ準ズル優遇ヲ決定シタ、青少年諸君ハ発奮挺身コノ栄誉ヲ受ケ海国男子タルコトヲ大イニ誇ルベキデアル。

要は、政府は船員の処遇を最前線の兵士並みに引き上げた。応募求む といった内容です。

大戦中になくなった船員は6万人に達し、死亡率は43%と陸海軍兵士の平均約20%の2倍に達しています。つまりこの広告で応募した方の4割以上は亡くなったことになります。

ある意味この本の中で一番怖いページでした。

上の数値は、東京新聞2006.8.13、及び2012.7.29 掲載のグラフを解説した下記のサイト情報による。https://honkawa2.sakura.ne.jp/6807.html

紙質が悪いためか黄変がひどく読みにくい部分もあります。しかし全く別時代の本というインパクトがあり面白かったです。運よく見つけた場合は購入してはいかがでしょうか。

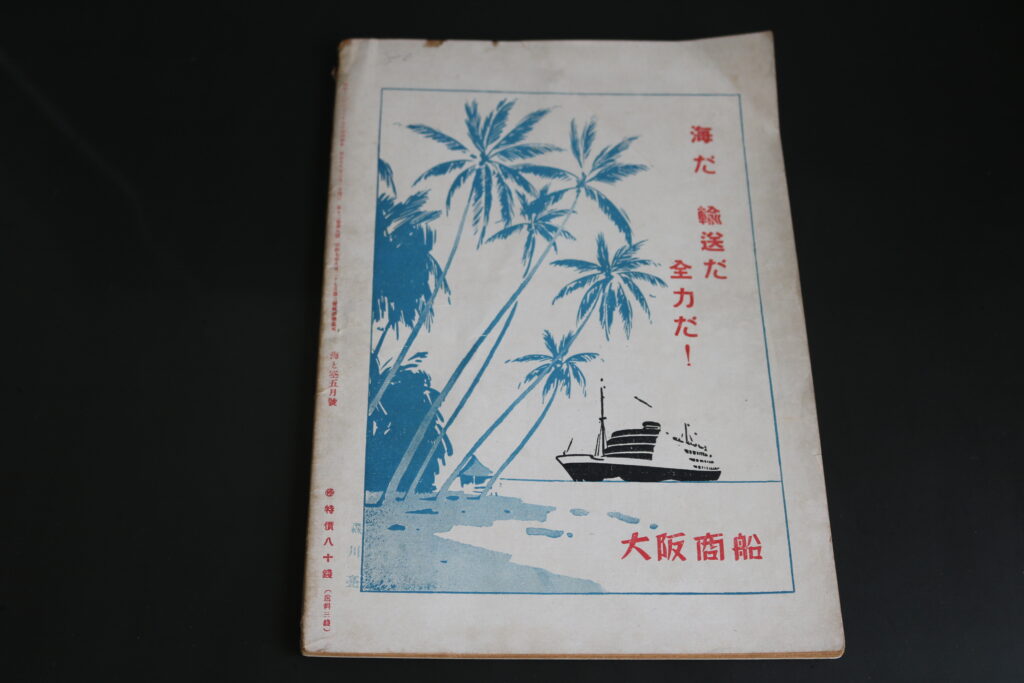

うら表紙の広告です。海上輸送強化の内容で時世を表しています。

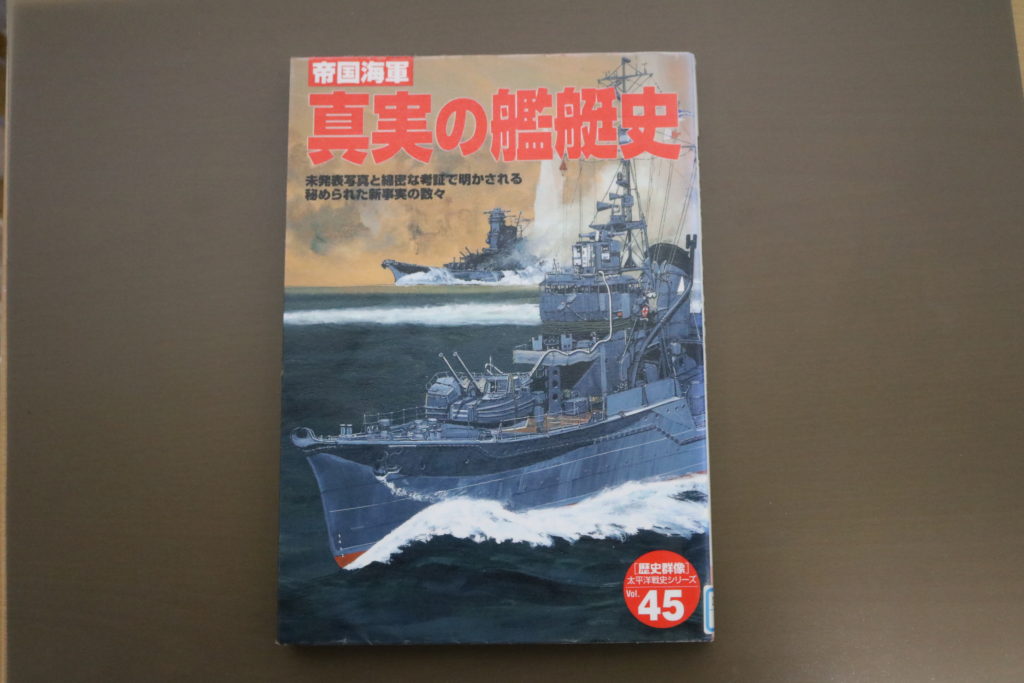

帝国海軍 真実の艦艇史(2004)

株式会社学習研究社 副題 :未発表写真と綿密な考証で明かされる秘められた新事実の数々

題名、副題から解る通り上級者(マニア)向けの本です。特集で紹介されている艦艇が戦後の雪風(中華民国の丹陽)、空母雲鷹/大鷹、軽巡夕張、鹵獲哨戒艇9隻、102哨戒艇、砲艦安宅、砲艦須磨です。夕張以外はマニアックで哨戒艇、砲艦はまず取り上げられることのない艦艇群です。

内容もこれらマイナー艦艇での武装の変遷などを電報、電文や旧乗組員へのヒヤリングにより正確につかもうという地味で真面目な試みが書かれています。

これにより武装配置などを確定してく過程が推理小説っぽくもあり面白いです。その一方確定に至らないケースも正直に残った課題として書かれています。

これらとは別章の<日本海軍艦艇の定説への疑問、新説そして秘話>では比較的有名な艦艇での武装、装備類の状態についての調査結果が書かれています。確度が高く、模型にも反映できそうな情報で、管理人が気になったのは

・ 駆逐艦夕暮の前部の魚雷次発装填装置は他の初春型と異なり、煙突を挟んで左舷に1本、右舷に2本であった。(元水雷長証言)

・ 潜水母艦の迅鯨は開戦後も8cm高角砲を装備したままで、通説のように25mm連装機銃には換装されなかった(複数の元乗組員の証言、回想記) です。

いずれも現時点(2022/1)で未作製の艦なので作る際には反映したいです。

他にも、戦艦武蔵の最終状態では対空の噴進砲が搭載されていた可能性が高いとあり、これは当サイトで紹介の武蔵にも別ルートの情報(雑誌Navy Yard)により反映していました。

古い本でいわき総合図書館で借りたものですが、その後中古で入手しました。他の方のサイトでも作製模型のネタ本として紹介されているのを見たことあり、良書だとおもいます。

Amazon

帝国海軍真実の艦艇史―未発表写真と綿密な考証で明かされる秘められた新事実の数々 (〈歴史群像〉太平洋戦史シリーズ (45))

中古本としては結構出回っており、定価より安価に購入可能です。

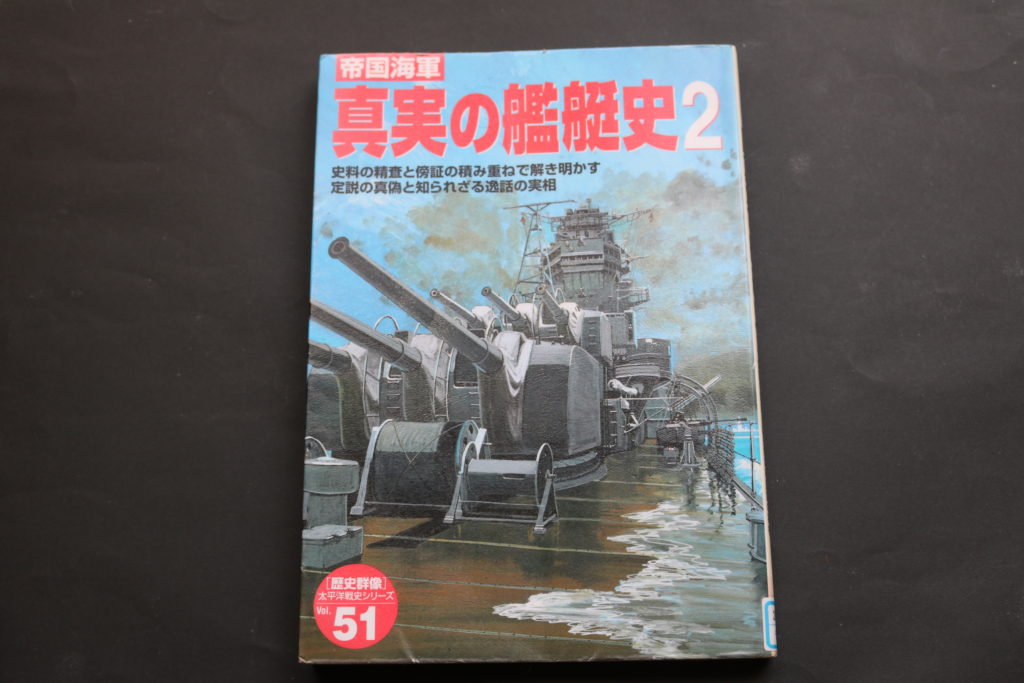

帝国海軍 真実の艦艇史2 (2005)

史料の精査と傍証の積み重ねで解き明かす定説の真偽と知らざれる逸話の実相 株式会社学習研究社

帝国海軍、真実の艦艇史の続編です。1巻目の硬派な内容をそのままに、艦艇の歴史を解き明かそうとする本です。副題も1巻目同様に気合が入っています。

特集では前巻とは別の艦の武装変化の考察が多いです。今回は戦闘艦艇では、軽巡長良、天龍、龍田。駆逐艦有明、三日月、長月、菊月、潜水母艦長鯨、迅鯨が取り上げられています。

いずれもどちからというと、地味な艦艇ですが、丁寧に武装変遷や、菊月では米軍による引き上げ記録写真が載っています。

これ以外にも前巻からの流れを汲んだ、鹵獲河川砲艦、中国に引き渡された艦艇群のその後などのマイナー艦の特集もあります。

また、巻末では前巻で紹介さていた、軽巡夕張、駆逐艦丹陽(旧雪風)、航空母艦大鷹、第102哨戒艇、砲艦須磨の訂正、補遺が掲載されています。前巻発売後に寄せられた情報を元にしており。より情報の精度が高まったことが解ります。

このシリーズの特徴として未公開写真が多いことが挙げられますが、この巻では特に米軍撮影の写真が多いです。

中でも<日本海軍それぞれの最後>という項目では、B17やB25などから攻撃を受け、沈没しつつある海防艦、輸送船の写真が多く掲載されています。

至近距離からの撮影もあり、艦上の緊迫巻が伝わってきます。この戦いで全員戦死との解説が所々にあり、胸が痛みます。

この本の検証方法の一つである、元乗組員へのヒアリングという手法は戦後75年を過ぎ、ますます厳しくなっていきます。乗組員の方々がご存命の内にこうした検証が早くすすんでほしいです。

Amazon

帝国海軍真実の艦艇史 2 (歴史群像 太平洋戦史シリーズ Vol. 51)

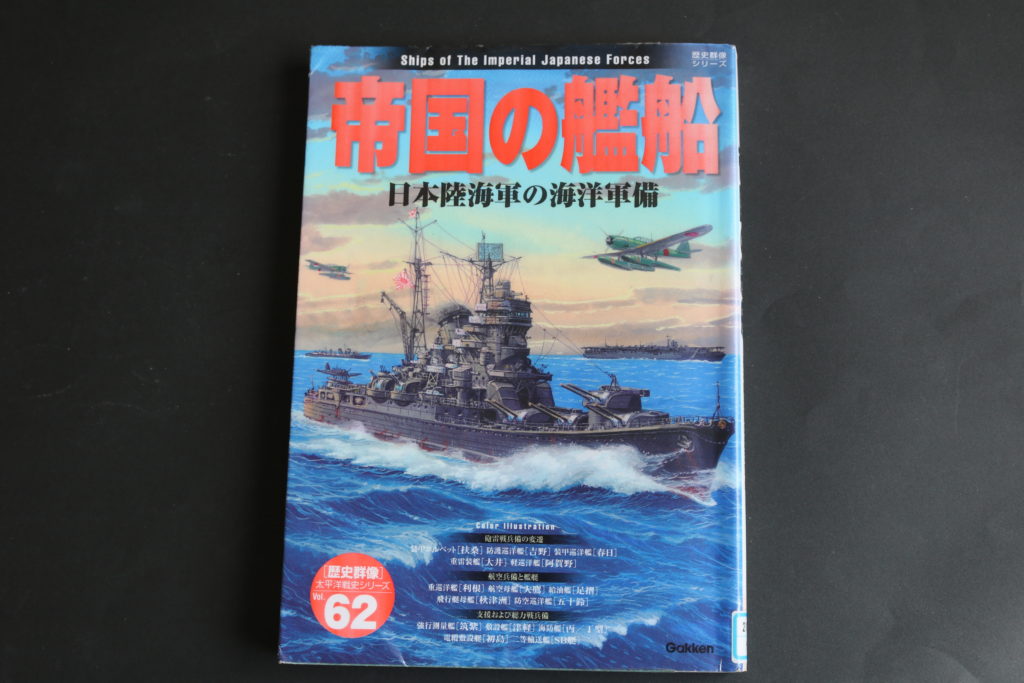

帝国の艦船 (2008)

株式会社学習研究社 副題:日本陸海軍の海洋軍備

上で紹介の本と同じく、学研の歴史群像シリーズです。

・砲雷戦兵備の変遷

・航空兵装と艦艇

・支援及び総力戦兵備

と3章に分かれており、それぞれに適応する艦艇が紹介されています。

それぞれの艦艇での当初想定された用法と実際の利用方法との差や、戦闘艦艇の場合にはその攻撃方法について、詳細に書かれています。

魚雷発射時の見越し射撃の計算法や、遠距離砲戦での誤差、散布界などの確率的論的な記載も当時の海戦への理解を深めてくれます。

加えて帝国海軍初期の日清戦争時の艦艇や、他の文献にはまず出てこない艦艇など、この手の本が好きな管理人でも殆ど本での紹介を見たことがない艦艇が紹介されています。その艦艇を列記すると

砲雷戦兵備の変遷

装甲コルベット扶桑、三景艦(松島、厳島、橋立)、防護巡洋艦吉野、装甲巡洋艦春日

航空兵装と艦艇

水上機母艦神川丸、給油艦足摺、給油艦速吸、潜水補給艦伊351

支援及び総力戦兵備

強行測量間筑紫、電纜敷設艦初島、陸軍起重機船蜻州(せいしゅう)丸、陸軍装甲艇、防空基幹船佐倉丸 です。

戦闘艦のみではなく、陸軍所属含む広範囲な艦艇を紹介することで、総力戦に臨むというのはどういうことであったのか、当時の戦略に何が欠けていたのかも垣間見える硬派な本です。この本もいわき総合図書館にありました。

Amazon

帝国の艦船―日本陸海軍の海洋軍備 (歴史群像 太平洋戦史シリーズ Vol. 62)

中古本として出回っており、元の定価より安価に購入可能です。

決戦兵器陸軍潜水艦 陸軍潜航輸送艇まるゆの記録(2003)

光人社 土井全二郎

陸軍の輸送専用の潜水艇まるゆについての本です。まるゆは海軍艦艇でないので、ただでさえ資料の少ない大戦時の艦艇の中でも謎の存在でした。私もこの本を読むまで断片的にしか知りませんでした。

最も驚きだったのは輸送に特化した潜水艇の計画は開戦直後の1942年頭には陸軍内でまとまっており、これが同年11月のガダルカナル島での敗北撤退で一気に具体化にむけて動き出したという点です。

そのため、大戦中に竣工した数も40隻と比較的多く、輸送に特化した割り切り方は潜水艦による漸減作戦に固執した海軍より先見の明があったとも言えます。

しかし、陸軍が難易度が高い潜水艦を建造、運用するという非効率は覆うべくもなく、大部分は日本近海離島への輸送実績にとどまりました。

大戦後半の陸軍の中では航空機に次ぐ優先度で製造されたにも関わらす、海軍にも秘匿し(当然)海軍旗も掲揚していませんでした。そのため、味方からも不審船に間違われて攻撃を受けたエピソードも多数載っていました。謎の多い潜水艦についての概要を知るには面白い本です。

ただ、冷静に輸送力を把握すると、まるゆ1隻での最大積載量が24tとあり、これは米国の貨物型リバティ船(戦時標準型の輸送船)1隻7800tの1/325です(艦艇模型のスケールかい!)。

更に米国はこのリバティ船を2700隻建造した実績があり、ここまで来るとこの天文学的な差に愕然としてしまいます。

大戦末期に日本海軍が最後に成功させた作戦として北号作戦があります。南方に孤立した艦隊を帰還させつつ資源輸送を行う作戦です。作戦は成功しましたが航空戦艦伊勢、日向、軽巡洋艦大淀、駆逐艦4隻の計7隻で持ちかえった量が中型貨物船1隻分でした。

輸送における貨物船の有用さが良くわかる話です。

1/700まるゆはフジミ模型から1/350まるゆ(これまたすごいマニアックなアイテムです)のオマケとしてフルハル一体型モデルがでています。

あまりの小ささに単体アイテムにならないためでしょう。私も作製済みですが、あまりに小型なのでどのように紹介するか思案中です。(特殊ゲルを使った沈降状態(超リアル。海中の新表現)で紹介しました。2022/2)